「神奈川核医学研究会200回の歩み」 福田 利雄

神奈川核医学研究会開催200回記念大会を盛大に且つ大成功のもとに終えることができた。会員の一人としてお祝い申し上げます。大会準備のため大変苦労をかけた実行委員の皆様に深く感謝いたします。研究会開催200回までの歩み、記録に残る活動(業績)について報告したい。

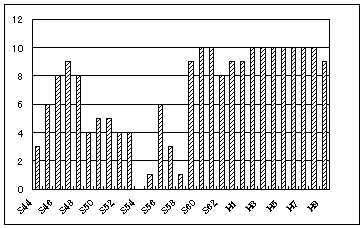

第1回の研究会が日本鋼管病院で開催されたのが、昭和44年7月(1969年)である。図1に、1969年から1997年までの29年間における神奈川核医学研究会開催回数の推移を示す。

発足から約10年間は年平均4~5回と順調に推移したが、1979年から1984年にかけて一時停滞した時期がある。当時の研究会は医師を中心とした世話人会で運営され、企画等は当番制をとっており、会場も神奈川県内の各施設にて行われていた。

1984年に、約15年事務局を担当していた長谷川武(川崎井田)から、中村豊(循呼センター)にバトンがわたり、その後、福田利雄(東海大学)、奥山康男(川崎市立)、渡辺浩(横浜労災)に事務局運営が引き継がれ、現在の代表幹事制と事務局運営のスタイルが定着された。

核医学技師が幹事会を構成し運営するようになり、発足当初と大きく変わったことは、年間10回の開催、会場が県政総合センターに固定化、内容が核医学技術中心となったことである。

1991年頃より、幹事会の若返りの必要性を感じ常任幹事制を採用し、他県に先がけ世代交代に着手した。

研究会開催200回を一つの区切りとして、記録に残る主な活動について振り返ってみたい。

1. 機関誌(KJNM)の発行

1973年に神奈川核医学研究会会誌の創刊号が発刊されている。研究会発足の年から4年後である。今回の研究会開催200回を記念して11号が発行された。本のサイズをB5からA4に変更され表紙のデザインも一新された。ワープロ技術の進歩に伴い、No.10よりオフセット原稿を作製しできるだけ経費の削減を図っている。編集担当のご苦労は大変なものであるが、大変出来映えの良い会誌ができている。

2.患者向けパンフレットの作製

本研究会のユニークな活動として、患者向けパンフレットの作製がある。

1986年に『あなたの不安に答えるQ&A』という内容で第1版が、ついで、1988年、1994年、1996年と第4版まで作製され、神奈川県内および全国の核医学施設にて利用されている。大変好評で今でも問い合わせがあるもので、本研究会の優れた業績の一つである。

本研究会の優れた特徴の一つでもあるが、記録に残る広報活動を積極的に展開し、関連の雑誌、学術大会等で患者向けパンフレットについて紹介してきた。

グローバルな視野を持とうということで、1992年2月大変寒い時期であったが、第1回海外学術交流会として大韓民国を訪問した。この企画も全国に先がけて実施したものである。

飛行中のジャンボジェット機のコックピット入室許可を得るという幸運にも恵まれた。訪問記は関連の雑誌に投稿し広報活動にも力をいれた。他県の核医学研究会にもインパクトを与えたようである。その後、1995年には台湾を、1997年には上海にて本研究会の活動を紹介している。1998年にはシンガポールを訪問国として準備を進めている。多くの若い会員に参加して頂きたい。参加すれば必ずや得るものが何かあります。

1993.2 ソウル国立大学病院

1995.6 台北栄民総合病院

4.神奈核ニュースの発行

渡辺浩(横浜労災)代表幹事になって、新しい企画として実施したのが『神奈核ニュース』の発行である。1996年7月に創刊号を発行し、2~3ケ月に1回の割りで、研究会の抄録、情報、等盛りだくさんの内容で発行している。1997年12月までに6回発行しており、印刷業者に依頼せず、すべて手作りの大変な作業ではあるが素晴らしい企画であり、今後とも続けて欲しい活動の一つである。

5.日本核医学技術学会との関係

日本核医学技術学会の全国大会を神奈川の地「横浜」で開催した折りには、神奈川核医学研究会が全面に支援し大成功に終えることができた。大きなイベントを成功させる企画から実行までのノウハウを身につけること、および、若い有能な人材の掘り起こしに役立つ機会でもあった。

大会長 長谷川武、実行委員長 中村豊、開港記念会館で開催

★第10回日本核医学技術学会 学術講演会(1991.9)

学会長 宇佐美政栄、実行委員長 福田利雄、桜木町福祉センターで開催

6.日本核医学技術学会関東地方会

日本核医学技術学会の地方会組織である関東地方会にも本研究会より、常任幹事、幹事、監査幹事等を送り出し協力している。横浜で開催された関東地方会の学術大会にも、本研究会が全面的に支援している。

大会長 中村豊、実行委員長 福田利雄、桜木町福祉センターで開催

★日核技学・関東地方会第12回総会(1995.5)

大会長 川添修身、実行委員長 奥山康男、神奈川県民ホールで開催

7.神奈川核医学研究会 記念事業

本研究会では節目の時期に記念事業を開催している。そして、平成に入り、本研究会産みの親でもある先生方が定年を迎え、退官、退任されていった。本研究会の基礎を築いてこられた大先輩の恩に対する感謝の気持ちを常に持つ、この基本姿勢が本研究会の大変素晴らしいところである。以下に、記念事業の開催の記録を示す。

150回記念大会(1992.11) ワークピア横浜

200回記念大会(1997.11) 開港記念会館

★25周年記念大会(1994.10) 横浜市大病院

★退官記念講演会

古田敦彦先生(1990.3) 県労働福祉センター

増岡忠道先生(1990.7) 県労働福祉センター

片山通夫先生(1991.3) 県労働福祉センター

加藤秀夫先生(1995.3) ヨコハマプラザホテル

三本重治先生(1996.7) ヨコハマプラザホテル

石井勝己先生(1997.7) ヨコハマプラザホテル

★核医学会役員就任記念大会(1995.12)

石井、鈴木教授 ヨコハマプラザホテル

8.研究会例会トピックス

研究会では、様々なテーマを取り上げてきた。トピックス的なものを下記に示す。

①DRL 千葉工場(1990.5) 九十九里浜一泊

②NMP 千葉工場(1991.6)

工場見学会は、サイクロトロン、放射性医薬品の製造工程、品質管理体制を見学する目的で企画した。親睦を深める意味でも大変良い企画であった。

① 血液、装置、臨床(1986) 、心電図の読み方シリーズ

② 核医学データ処理の基礎(1987~1990)

③ フレッシュNMシリーズ(1993)

④ 放射線管理(教育訓練 1996~)

核医学データ処理の基礎については、昭和大学藤が丘病院の篠原広行先生に分かりやすく説明して頂いた。また、神奈川核医学研究会編として小冊子を出版して頂いた。

放射線管理については、参加者に受講終了証を発行するという企画も実施している。

① アンケート調査の実施(施設実態、保険点数)

② SPECTデータ処理『神奈核法』の試み

③ パソコン通信による医療情報ネットワーク(かもめネット 1988~)

④ 核医学検査のQC・QA(ガンマカメラ、表示条件)

パソコン通信は、昭和大学藤が丘病院、東海大学病院、一部会員自宅間でしか行われなかったが、昨今のインタネットのブームが起きる10年以前に試みたということは評価に値する活動であったと思われる。

会員間の親睦を深めるため、以下の事業が毎年実施され定着している。

② 忘年会(12月)

③ ゴルフ大会(1987~ 11回)

④ 魚釣り大会(1994~ 4回)

ゴルフ大会は研究会開催100回を記念して始められた企画である。

魚釣り大会は、余り費用をかけないで、相模湾で一日ゆっくりと釣り糸をたれ、心身のリフレッシュを図る目的で企画されたが、この大会を契機に“釣りばか”が何名か誕生し大物をあげているというニュースが聞こえてくる程盛況である。

200回大会を記念して、『神奈核の誕生から現在まで』というタイトルでシンポジュムの形で歴代の事務局担当者(代表幹事)が以下のテーマに沿って講演した。

[核医学事始め]については核医学の歴史を、[研究・研究会]については会則からみた本研究会の過去、現状、将来?について、[研究会活動の業績]については記録に残るトピックス的な活動の紹介等である。各演者の講演内容から本研究会の将来展望について、会員と討論する予定であったが時間の制約でできなかった。以下に、3人で話し合った神奈川核医学研究会の将来展望について示す。研究会の運営、研究、テーマについて、呼びかけ調になっているが、会員諸氏において深く読みとって行動を起こして頂きたいと思う。今回のシンポジュムが、これからの本研究会運営に役立てば幸いと思っている。

2.将来にむけ、核医学診断、治療核医学の発展・普及につとめよう。

3.核医学を研究する様々な診療科の医師の参加を働きかけよう。

4.核医学に関係する、薬剤師、看護婦の参加を働きかけよう。

5.人材育成とローテションについての調査研究に着手しよう。

6.核医学画像の診断読影能力を高めよう。

7.同時計数型SPECT & PETの動向に注目しよう。

8.半導体(CdTe)検出器によるガンマカメラの動向に注目しよう。